從農地變成

世上層數最多的公屋

香港60-70年代不少貧民窟、城市中的傳統鄉村,先後被重建成公共屋邨,應付民生需要。位於牛池灣鄉農地的彩虹邨,就是例子。 彩虹邨由香港歷史最悠久的建築設計公司之一——巴馬丹拿(Palmer & Turner,成立於1868年)設計,項目建築師為 Ian Campbell和 Dick N Pang。巴馬丹拿設計了香港歷史上不少地標性建築,例如畢打行(1932年)、中國銀行大廈(1933年)、第三代滙豐銀行大廈(1935年)以及怡和大廈(1976年)等。 彩虹邨於1962年至1964年間興建,其開幕典禮在1963年12月18日由第23任香港總督柏立基爵士(Sir Robert Black)主持。彩虹邨建成時,周遭的建築物平均樓層數不到10層,八棟高座已是當時矗立的摩天大樓。

.jpg)

Source: Wikipedia

廉租屋邨計劃的

建築創舉

這十條是廉租屋邨計劃的屋邨,由香港屋宇建設委員會負責。建築師嘗試設計理想的高密度、低成本且宜居的公共屋邨,標誌著當代香港建築實驗的一個重要歷史時刻。很多參與設計的建築師都是香港現代建築史上最著名的人物。這些公屋項目成為了及後影響深遠的建築範例,不僅是影響香港,還有新加坡等地方的公屋設計。

北角邨(1957), 甘銘 (Eric Cumine)

圖片來源: Benjwong

蘇屋邨 (1960), 甘銘 (Eric Cumine), 周耀年李禮之畫則設計, 利安顧問有限公司, 司徒惠, 陸謙受

圖片來源: 昔日東方

首個且唯一由聯合設計的屋邨

彩虹邨 (1964), 巴馬丹拿

首個自給自足規劃的屋邨

福來邨 (1966), 廖本懷 (香港屋宇建設委員會)

首個使用預製水泥結構的屋邨

坪石邨 (1970), 巴馬丹拿

圖片來源: Andy Yeung

首個置有單棟酒樓建築的屋邨

西環邨 (1958), T.S.C. Feltham (香港屋宇建設委員會)

圖片來源: Wpcpey

馬頭圍邨(1962), 廖本懷/ J. R. Firth (香港屋宇建設委員會)

和樂邨(1966), 張聲海 (香港屋宇建設委員會)

華富邨 (1967), 廖本懷 (香港屋宇建設委員會)

圖片來源: Wpcpey

首個使用人車分隔、設有商場及使用雙塔式大廈的屋邨

愛民邨 (1975), 廖本懷與彭玉陵

(香港屋宇建設委員會)

首個設有冷氣商場及冬菇亭的屋邨

香港其中一個最工藝臻美的

現代主義公屋

當彩虹邨於1962年落成時,它是當時全球最多層數及人口密度最高的公共屋邨:共八座二十層高的大廈,設有7,450個單位,居住人數達43,300人。彩虹邨的規模堪稱劃時代的突破,實現了高密度與社群共融的雙重目標。根據Docomomo Scotland Chapter支持信的論述,彩虹邨的設計,成熟而靈活地展現了現代主義建築風格,與徒置區公屋的同質性有根本上的區別。 設計上,彩虹邨結合了兩種樓高的長型大廈(低座七層、高座二十層),以策略性的布局方式,減少高密度住宅常帶來的視覺壓迫感。屋邨規劃受勒·柯比意(Le Corbusier)現代主義理念所啟發,公共空間分布於各個角落,銀行、郵局、福利設施、學校等公共服務亦設於屋邨內部,形成一個自給自足的社區。這是一場具前瞻性的實驗,在高度密集的規劃下,依然能強調社群感的培養與公共生活的質素。

彩虹邨如何成為世�上層數最多的公共屋邨? 放眼 1962 年的全球,我們可以看到一些幾乎達標卻略遜一籌的例子:倫敦南部的Brandon Estate(18 層,1958 年落成)、倫敦東部的 Tidey Street / Lincoln Estate(19 層,與彩虹邨同年落成),以及與彩虹邨同樣達到 20 層樓高的格拉斯哥 Hutchesontown 區也於同年完成。直到 1966 年Red Road Flats建成,樓高達 31 層,才打破了這一紀錄。

彩虹邨如何成為世上密度最高的公共屋邨? 在1950年代至1960年代初期,公營房屋共房屋發展項目同時結合大規模用地與高樓設計是極為罕見的。一個較接近的例子是位於美國聖路易市的Pruitt-Igoe邨,於1954年落成。該項目包括33座11層高的住宅大廈,共提供2,870個單位,容納約15,000名居民,佔地達23公頃,其人口密度約為每公頃652人。 在香港,於1960年落成的蘇屋邨達到每公頃4,300人的人口密度(共5,316個單位,33,400名居民,地盤面積為7.8公頃)。相比之下,於1962年落成的彩虹邨,其人口密度高達每公頃6,730人(共7,450個單位,43,300名居民,地盤面積為6.5公頃),成為當時全球人口最密集的公共屋邨。即使是於1967年落成的華富邨,其人口密度為每公頃6,000人,也未能打破此紀錄。

香港其中一個最精雕的

現代主義公屋

不過,高與密度高不代表就是好,因為高樓難以塑造社區,且容易引起安全問題,這是為甚麼歐洲當時很抗拒興建高密度的公屋大廈。而彩虹邨真正厲害之處,在於整體規劃:高座與低座的配合,成功做到高密度同時保留宜居感,在外看像是座密不透風的圍城,在內看卻是視線開揚的社區空間。

彩虹邨的設計因而獲得了香港建築師學會的銀獎(銀獎為年度最佳建築),得獎評語強調了彩虹邨「在效率與宜居性之間取得良好平衡」。這個公屋項目象徵著屋建會展開以社區為本的屋邨規劃,既滿足單位量的需求,亦強調了公共空間的重要性。

“……北角邨的建築成本對於大規模建設來說過於高昂。……當彩虹邨於1964年竣工時,可容納超過40,000人,而建築成本降至每人1,100元。這比北角邨每人2,600元的成本低了一半以上。”

Efficiency & Livability: Towards Sustainable Habitation in Hong Kong, by Edward NG and Kam-Sing WONG

社區商店街

雖然彩虹邨沒有「商場」,但在三棟低座的地面層則有38間零售店鋪,以滿足居民的日常需求。這些店鋪與鄰里的公共空間相連,成為居民日常必經的路線。 香港零售市場的多年來變化迅速,但在彩虹邨落成60年後的今天,這些店鋪當中竟仍有12間(截至2024) 在營業,實屬難得。存留下來的店鋪不僅見證了屋邨的歷史,還促進了居民之間的聯繫。學生放學後會到士多買零食,長者則喜歡在冰室歎杯奶茶和「吹水」。這些店鋪共同體現了商業活動的公共性與社區精神。

社區充權之舉

彩虹邨顛覆了我們對建設屋邨的想像,居民能積極參與建設自己的邨,他們有機會根據自己的需求和喜好塑造邨內空間。 彩虹邨所有高座的地面層均設公共空間與社區設施。與現時屋邨設計中明確劃分的空間用途不同,此邨設區域是根據居民的興趣而塑造的,例如乒乓球室和象棋室。 最初邨內的道路網絡並未命名,後來居民建議將道路分段,並以花卉品種命名,與上方樓宇的顏色名稱相對應。這種獨特性進一步強化了社區的身份認同。 隨著居民經濟條件改善,邨內車輛數量激增,政府把公共遊樂場改為多層停車場,並將遊樂設施遷至屋頂。停車場的興建,反映了政府與民間的有效溝通。

彩虹邨說好

香港故事

彩虹邨作為「模範屋邨」,多次招待重要的國際訪客。它向世界展示了香港在六七十年代相當成功的公共房屋政策。特別是在六七暴動過後,提供房屋更成為了殖民政府穩定社會的關鍵策略,房屋政策成功安撫民心,為香港和平回歸中國,帶來穩定而有利的社會環境。

“……彩虹邨作為我們房屋計劃的「模範屋邨」代表,經常被用來展示給訪客。就清潔度、良好管理和設施而言,我應該說這是香港最接近人們理想和需求的模範……如果財政司司長及其同事只滿足於將其作為展示品,供殖民地國務大臣等訪客參觀……”

Speech extract by Mrs. E. Elliot at the H.K. Housing Authority Annual Debate 19/1/1967.

Source: Public Records Office of Hong Kong

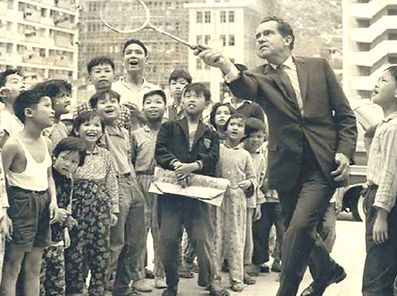

美國前總統理查德·尼克遜(Richard Nixon)於1964年4月4日再次訪問香港,為期兩天,並表達了「一種不同的新感受」。他讚揚香港的優良基礎設施,特別提到房屋建設的新發展。

1964

_edited.jpg)

瑪嘉烈公主殿下(Her Royal Highness Princess Margaret)於1966年3月1日首次到訪香港作官方。一週行程中,她曾參觀了彩虹邨。英國皇室女性成員,較少來訪香港。

1966

1980

1980年,港督麥理浩 (Governor MacLehose)和紅十字會會長邵逸夫爵士(Sir Run Run Shaw)陪同肯特郡亞歷山德拉公主殿下(Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent)及其丈夫參觀了位於彩虹邨的紅十字會。

流行文化的新象徵

公共屋邨作為我們的城市景觀,長期以來與香港流行文化緊密相連,並在香港電影中佔據重要地位,例如「舊長型大廈」公屋在1978年的電影《富貴逼人》登場,2011年的電影《我愛HK開心萬歲》則出現了「雙塔式」公屋 (俗稱井字型公屋)。 彩虹邨的外牆也成為世界知名韓國流行音樂團體如「Seventeen」和「LOONA ⅓」音樂錄影帶的背景,展現著現代主義的彩虹外牆自此成為全球知名的打卡地點。與此同時,本地男子組合「Mirror」也在屋邨內的華麗理髮廳拍攝了《Rumours》音樂錄影帶。不同影視作品,吸引本地人、國際遊客特意前來彩虹邨的不同角落留影,成功弘揚香港獨特的公屋文化。

Mirror - 〈Rumours〉音樂錄影帶在彩虹邨拍攝

Seventeen - 〈Check In〉音樂錄影帶在彩虹邨拍攝